Der Überfall Hitlers auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 in den frühen Morgenstunden läutete für die deutsche Volksgruppe in der UdSSR eine katastrophale Zeit ein. Nach zehn Wochen erließ die Regierung einen Erlass, der besagte, dass es glaubwürdige Informationen von den Militärbehörden gebe, wonach sich unter der deutschen Bevölkerung in den Wolgagebieten Tausende von Saboteuren und Spionen befänden. Diese sollten auf ein Signal aus Deutschland hin Sabotageakte in den von Wolgadeutschen bewohnten Gebieten durchführen. Daher sah sich die Sowjetregierung gezwungen, Maßnahmen gegen die gesamte deutsche Bevölkerung in diesem Gebiet zu ergreifen.

Ab Mitte August 1941 wurden Russlanddeutsche unter dem pauschalen Verdacht der Zusammenarbeit mit dem nationalsozialistischen Deutschland deportiert, und zwar nicht nur nach Kasachstan, sondern auch an den Ural und nach Sibirien. Schuldlos von ihrer Heimat getrennt, entstand eine landesweite Bewegung zur Ausreise. In den Jahrzehnten bis zur Perestroika wurde den meisten, die ausreisen wollten, die Möglichkeit verweigert, die Sowjetunion zu verlassen, selbst angesichts von Protesten, die bis nach Moskau reichten.

Mit dem Ende des Krieges am 8.Mai 1945 flohen Millionen von Menschen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, insbesondere aus Schlesien, Pommern und Ostpreußen, vor der sowjetischen Armee oder aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen. Viele Deutsche wurden aus den östlichen Gebieten vertrieben. Schätzungen zufolge verloren etwa 15 Millionen Menschen ihre Heimat und mussten fliehen.

Im Jahr 1945 entstand ein internationales Flüchtlingsregime. Ziel war es, basierend auf den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs sicherzustellen, dass verfolgte Menschen die Möglichkeit erhalten, außerhalb ihrer Heimatländer Zuflucht zu finden. Mit der Zunahme der Staaten, die diese Konvention ratifizierten, entwickelte sich das heutige internationale Flüchtlingsregime, das auf der Idee beruht, dass jeder Mensch, der begründete Furcht vor Verfolgung hat, in einem der Vertragsstaaten Aufnahme finden kann.

Im Jahr 1946 fanden in Deutschland mehrere entscheidende Entwicklungen statt, die den politischen und sozialen Kontext der Nachkriegszeit prägten. Eine der bedeutendsten Maßnahmen war die Auflösung der sogenannten Trudarmee, auch Arbeitsarmee genannt. Diese Maßnahme führte zur Entlassung zahlreicher Arbeitskräfte, obwohl die Trudarmee offiziell bis März 1946 existierte. Viele Deutsche mussten jedoch deutlich länger an ihren Mobilisierungsorten bleiben.

Insgesamt wurden hunderttausende Männer und Frauen mobilisiert, von denen etwa 70.000 ihr Leben verloren. Der Begriff „Trudarmee“ ist ein euphemistischer Ausdruck für ein spezifisches System der Zwangsarbeit, das zwischen 1941 und 1946 in der Sowjetunion eingerichtet wurde und hauptsächlich russlanddeutsche Jugendliche, Männer und Frauen betraf.

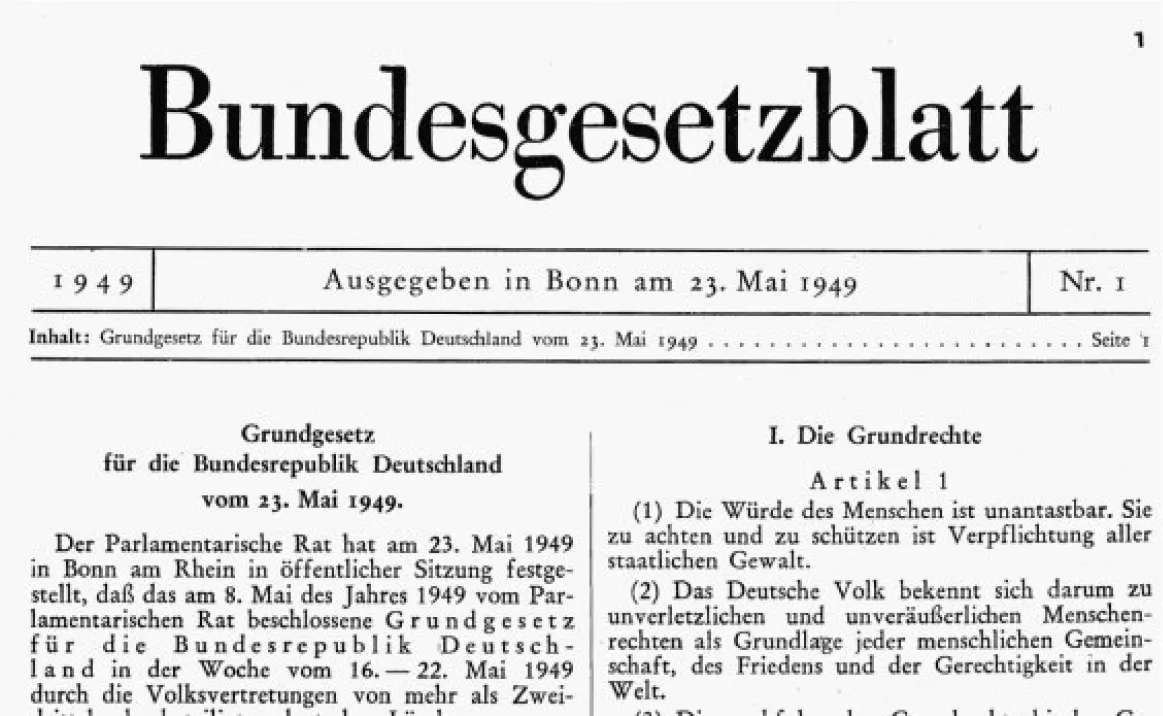

Am 1. September 1948 um 13 Uhr wurde im Lichthof des Museums Alexander Koenig ein Festakt zur Eröffnung des Parlamentarischen Rates gefeiert, der den offiziellen Startschuss für die Arbeiten am Grundgesetz darstellte. Nach intensiven Debatten entschloss sich der Parlamentarische Rat, einen Asylartikel ohne gesetzliche Vorbehalte in die Verfassung aufzunehmen. Dieser Artikel 16 sollte als Ausdruck der Großzügigkeit gegenüber Verfolgten gelten und symbolisierte Deutschlands Bestreben, sich wieder in die Gemeinschaft der zivilisierten Staaten einzugliedern.

Der Überfall Hitlers auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 in den frühen Morgenstunden läutete für die deutsche Volksgruppe in der UdSSR eine katastrophale Zeit ein. Nach zehn Wochen erließ die Regierung einen Erlass, der besagte, dass es glaubwürdige Informationen von den Militärbehörden gebe, wonach sich unter der deutschen Bevölkerung in den Wolgagebieten Tausende von Saboteuren und Spionen befänden. Diese sollten auf ein Signal aus Deutschland hin Sabotageakte in den von Wolgadeutschen bewohnten Gebieten durchführen. Daher sah sich die Sowjetregierung gezwungen, Maßnahmen gegen die gesamte deutsche Bevölkerung in diesem Gebiet zu ergreifen.

Das Grundgesetz beinhaltete unter anderem das Asylgrundrecht (Artikel 16 GG), das im selben Jahr verabschiedet wurde. Diese Entscheidung war stark von den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs geprägt, während dessen zahlreiche Menschen vor den Nationalsozialisten fliehen mussten und in anderen Ländern Schutz suchten. Damit signalisierten die Mütter und Väter des Grundgesetzes, dass Deutschland für alle Menschen in Not offen sein sollte, insbesondere für politisch Verfolgte, deren Leben und körperliche Unversehrtheit bedroht waren.